史上最博学之人|上

一个人若是为了求知而失去了永恒的生命,那又有什么意义呢?相反,如果一个人的恩赐是博学,那藉着这份恩赐让更多人看到天国,还有什么比这更美好的呢?神呼召人,不是为了人自己。 每个受呼召的人,都要意识到,他的义务不是做好圣徒而已,而是要让更多人看到那引他成圣之神。

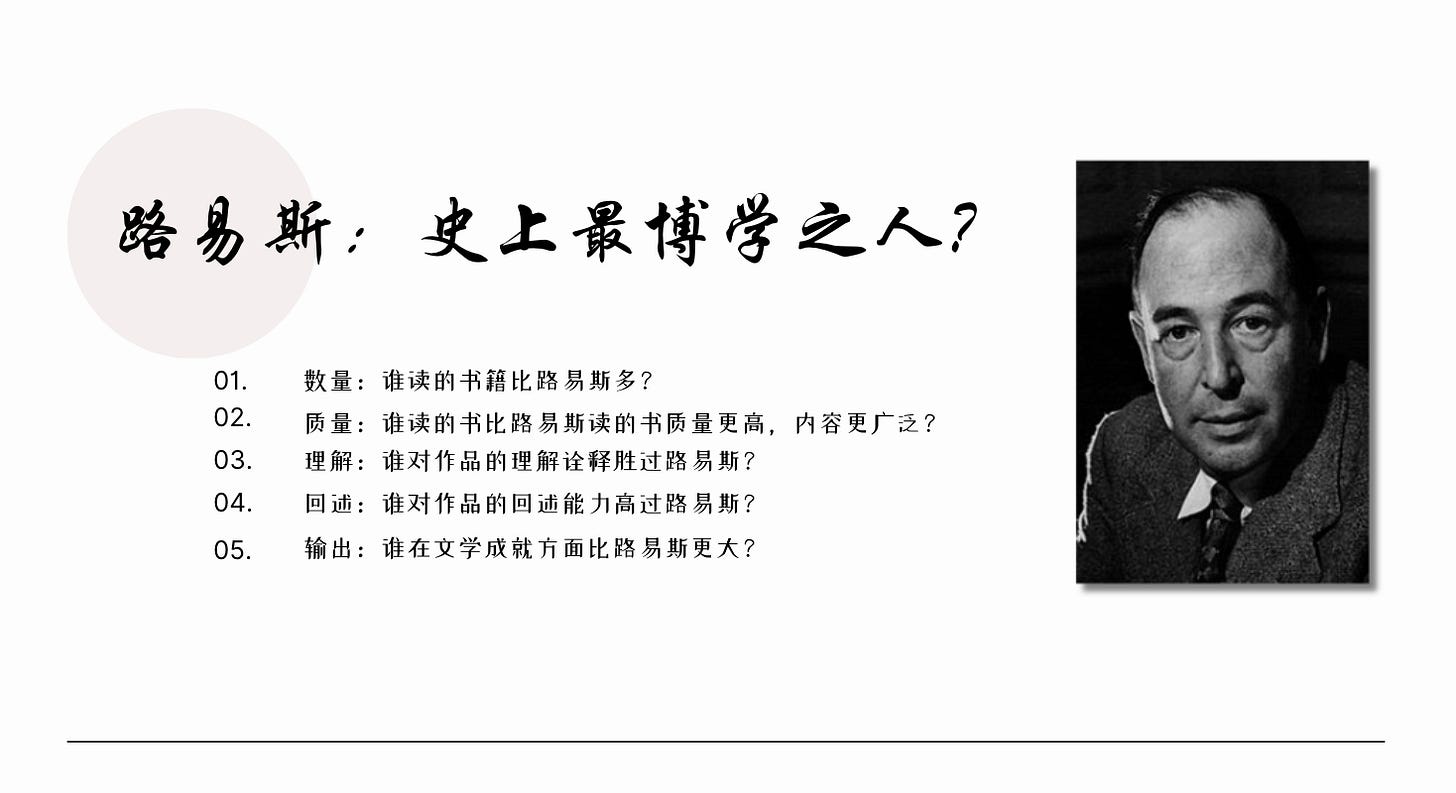

说路易斯是史上最博学之人,是不是有点过了?

最近又重新读了这个系列的帖子,作者James Motter 是一位路易斯学者,开设了许多大学生级别的路易斯课程。在该系列文章里,他提出这个问题:路易斯是否是史上最博学之人?接着,他通过一系列的剖析论述,一步步地建立起一个值得信服的论证。同时,他也不断地指出那些非常博学之人与路易斯的不同——更重要的是,为什么路易斯依然胜过他们。 在三十多篇文章的论述之后,他大胆地作出这个结论:路易斯的确是史上最博学之人。

什么是博学?

牛津大学辞典给出的定义:

- 拥有从书本中获得的广博知识;学识渊博,尤其是通过学习文学(literature)或进行“二次”研究而获得的知识;拥有很少人知道的广泛而深厚的知识基础。

-“博学”主要与文学、历史、哲学和宗教领域的“文学学习”有关;这个词很少用于数学或科学的初级研究。

- 同义词包括“博览群书”、“学术”、“博闻强记”和“百科全书式的知识”。

这个定义很重要,博学之人不仅读书读的很多,而且知识范围广泛。从这点出发,就排除了许多泰斗级的人物:苏格拉底、所罗门王、亚里士多德、阿奎那、杰斐逊,富兰克林(他们读的书数量不够多)、达芬奇、爱因斯坦(他们读的书种类不够广)等。

而且,博学并不是仅仅是指读过很多书而已。博学是指经过智力加工并储存在大脑(或想象力)中的有意义的信息,完全理解并能完全回想起来。

我们可以用一个问题来进一步理解何为博学者。 如果你遇上很严重的问题——道德、心理、属灵、关系,家庭,金钱等等,你会去问谁?一个有智慧的人?当然。 一个博学的人?肯定!有一点肯定的是,你不会求助于数学家,物理学家,社会经济学家这些“专家”。

博学的标准

判断博学与否,首先有些硬指标,比如读了多少书?对现代人来说,可能还包括:学完多少课程?有几个学位?但是很明显,对博学之人用这些数据去衡量,实在是太小儿科了。

博学的软指标就全面些。 Jim Motter 列出了十几条标准:有大量的藏书,大量的文学阅读,阅读面极广,深刻的学习理念,高超的古代语言技能,对古代语言的深刻理解,有效使用记忆法,完全掌握意思,完美的回述能力,高超的写作质量。而且,要配得上史上最博学之人称号的,应该具有天才般的智慧。

天才路易斯

什么是天才?首先,天才有非凡的智力、深刻的洞察力和渊博的知识。路易斯的作品《人之废》、《痛苦的奥秘》(Problem of Pain),san wen《高下转换》(Transposition)在其讨论的领域都是上佳之作。

其次,天才有完美的创作才能。例如:路易斯最著名的小说《纳尼亚传奇》一共七本,跨越八年时间完成,但每部作品实际写作时间只用了两三个月的时间。迄今为止,《纳尼亚传奇》的全球销量超过1亿2千万册,有47种语言包括盲文。

第三,天才的工作(或作品)可以验证,这些作品取得了真正的成就。在这里,成就意味着对人类的进步或福祉贡献巨大。这才是最重要的。路易斯的具体成就在下文有更多论述。

接下去,我们按照这些标准一一来看:

拥有藏书的数量

路易斯父母很喜欢读书,藏书 2500本书,按照当时的标准来看, 藏书是极其丰富的。路易斯的私塾老师 Kirkpatrick也不过才1500本书。 路易斯自己的私人藏书也有6000本左右。

相比起来,生于19世纪之前的人,如苏格拉底,孔子,希波克拉底,柏拉图,亚里士多德,圣奥古斯丁,阿尔贾扎里,托马斯·阿奎那,哥白尼,达芬奇(出生于古腾堡发明之后两年)、伊拉斯谟、帕斯卡尔、艾萨克·牛顿、亚当·斯密,约翰·斯图尔特·密尔的时期,书籍不普及,他们无法拥有大量的藏书,所以不能算在”博学者“之内。

阅读的数量

略举一些史上有名的读书高手:莫蒂默·J. 阿德勒,G.K. 切斯特顿,威尔·杜兰特,温斯顿·丘吉尔,乌贝托·埃科,托马斯·杰斐逊,约翰·弥尔顿等等。这些人博览群书,但是数量上还是不如路易斯。

博学的人读什么样的书?以世界上最大的图书馆藏书为例,在25万册书里,历史占到(31.1%),科学(5.6%),数学(1.6%),文学、语言、语言学和宗教(18.7%),哲学和神学(4.5%)。路易斯除了科学与数学之外,其他类别都有包括。

路易斯所在的是一个独特时期,书籍非常丰富,而且没有任何干扰(想想社交媒体浪费了多少人的生命), 再加上他是个单身汉,本身又是大学老师教授文学,专业和业余都是以读书为主,所以才能够达到如此高的阅读量。算下来,他一辈子大概读了16,000-24,000本书。

我们对比一下,现代人一般一周读一本书就算很多了,一周能读两本就可算得上是“职业读书人”,即使这样的话,一年也就是104本,满打满算八十年的话也才八千来本书。

案例分析:十六世纪英国文学史 English Literature in the Sixteenth Century: Excluding Drama (OHEL)

路易斯视这本书为自己的Magnum Opus. 为了写OHEL,他读完了牛津大学博德利图书馆(Bodleian Libraries)馆藏所有十六世纪的作品,大约5-6千本书。你知道还有谁为了写一本书,仔细阅读了五六千本书呢?

几乎所有的历史学家都将 16 世纪列为最重要或接近最重要的世纪,这是有充分理由的。它是文艺复兴的高潮,是“西方文明的伟大崛起”之时代。人们普遍认为,16 世纪是人类见证世界历史上最重大发展的时期。

请看以下发生在 16 世纪的事件:

文艺复兴高潮,马丁·路德和新教改革,天主教兴起的反宗教改革,科学革命,发现/探索时代,印刷术的爆炸,大学迅速崛起,艺术的发展,人文主义成为主流思想,资本主义的成熟,工业化的曙光,宗教裁判所时代,从农村走向城镇,欧洲人口在经历了两个世纪的衰退后重新增长,英国东印度公司,全球经济的转折点。

路易斯对人类历史上(可以说)最重要的世纪几乎了如指掌。他读了牛津大学图书馆馆藏的所有16世纪作品,没有其他人能比他更了解 16 世纪发生的事件及其意义。

路易斯对 16 世纪进行的完整而全面的研究让我们清楚地看到,他对其他兴趣或时间段进行类似研究的投入程度。这包括古代、中世纪、早期文艺复兴、启蒙运动和 20 世纪上半叶。

虽然没有任何记录可以证明路易斯读了所有的18,19世纪的书, 但是他肯定读了那段时期最重要的书籍,这些书籍包括历史,文学,哲学,宗教/神学,语言学等等。

路易斯自称是理性的浪漫主义者。在全心投入基督教之前, 他以同样的专注精神好好研究了其他的世界观,如唯物主义、泛神论、唯心主义等等。他的自传《惊悦》表明,他确实这样做了。

路易斯对哲学方面的研究也十分深入,他牛津毕业后第一份教职就是教授哲学。路易斯的《人之废》堪称认识论最伟大的作品,虽然只有薄薄的92页,但是绝对是最经典的一部哲学论述。

路易斯的学术专著《爱的寓意》(Discarded Image), 还有发表在各种期刊杂志上的数百篇文章,都体现了他在学术上的成就。

阅读之广

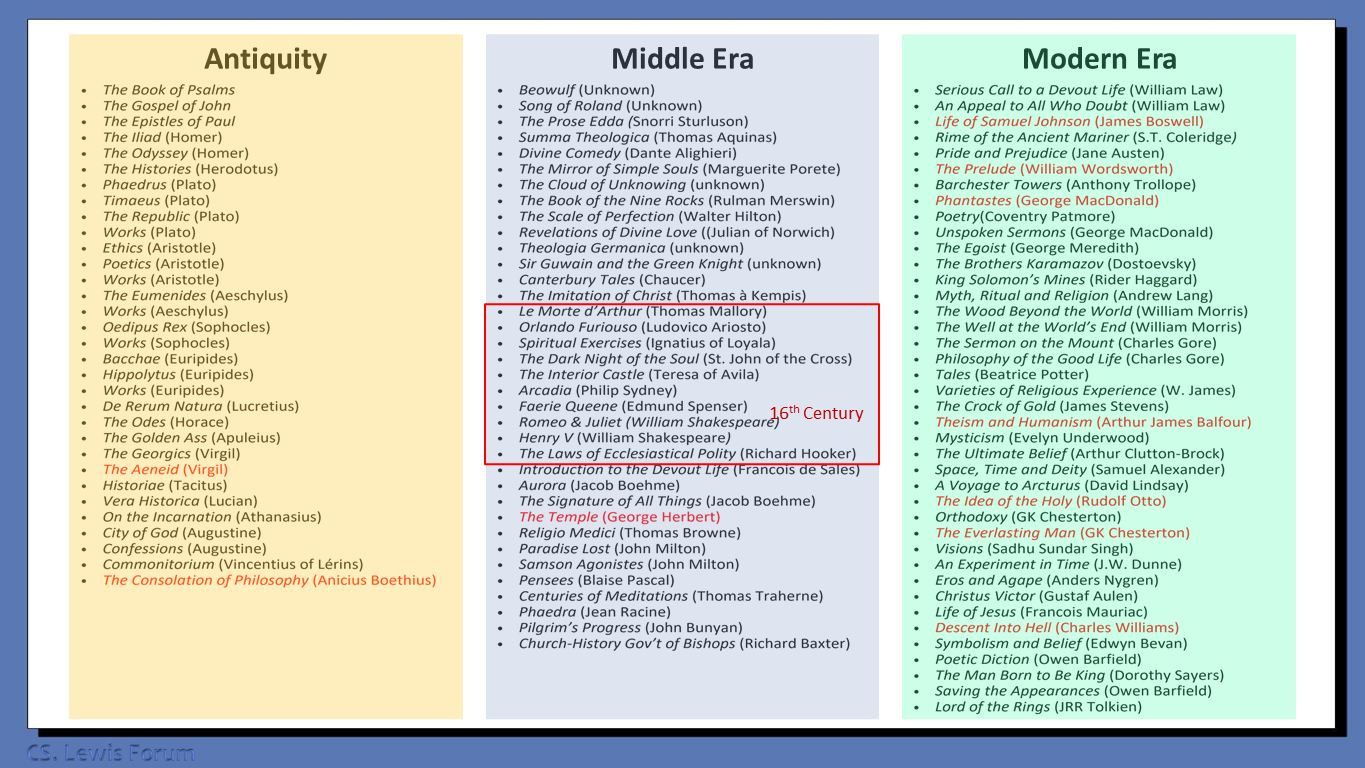

Jim Motter列出了一个对路易斯影响最大的108本书的书单, 这个书单参考了大量路易斯自己的写作,以及关于评论路易斯的众多书籍。虽然这108本只占到他读书总量的1/20, 但也足够让我们看到他的阅读范围极其广泛。

作为一个喜欢读“老书”的人,尽管路易斯对 16 世纪的书籍情有独钟,但 108 本书中只有 10 本(9.25%)来自 16 世纪,但是有40 本是现代作家所著。

基督教世纪(Christian Century)曾经对当时的作家做过一个调查,请他们列出对自己影响最大的十本书, 路易斯的十本书就是上图框出来的部分,这前十名中没有一本来自 16 世纪,相反,有七本是现代作品,其中四本是在他生命的最后 50 年出版的。

就他对书籍的品味而言,他既是个“恐龙”,也是个“彻头彻尾的现代人”。

下篇文章将继续介绍为什么称路易斯为史上最博学之人:超凡的语言能力,理解能力,记忆力,以及他对世界,特别是对基督教世界的贡献。最后一点可能是最有力的论点。

因为一个人若是为了求知而失去了永恒的生命,那又有什么意义呢?相反,如果一个人的恩赐是博学,那藉着这份恩赐让更多人看到天国,还有什么比这更美好的呢?神呼召人,不是为了人自己。 每个受呼召的人,都要意识到,他的义务不是做好圣徒而已,而是要让更多人看到那引他成圣之神。